災害時石油供給連携計画について

1.災害時石油供給連携計画の概要

2011年3月11日の東日本大震災の際、石油業界は生産から流通のすべての段階において、業界を挙げて安定供給に努めました。当時はまだ法令や協定等に基づいた制度的な枠組が無いなかで、会社の枠を超えた様々な協力体制を構築しました。

東日本大震災の経験を踏まえ、2012年11月、「石油の備蓄の確保等に関する法律」(石油備蓄法)が改正されました。

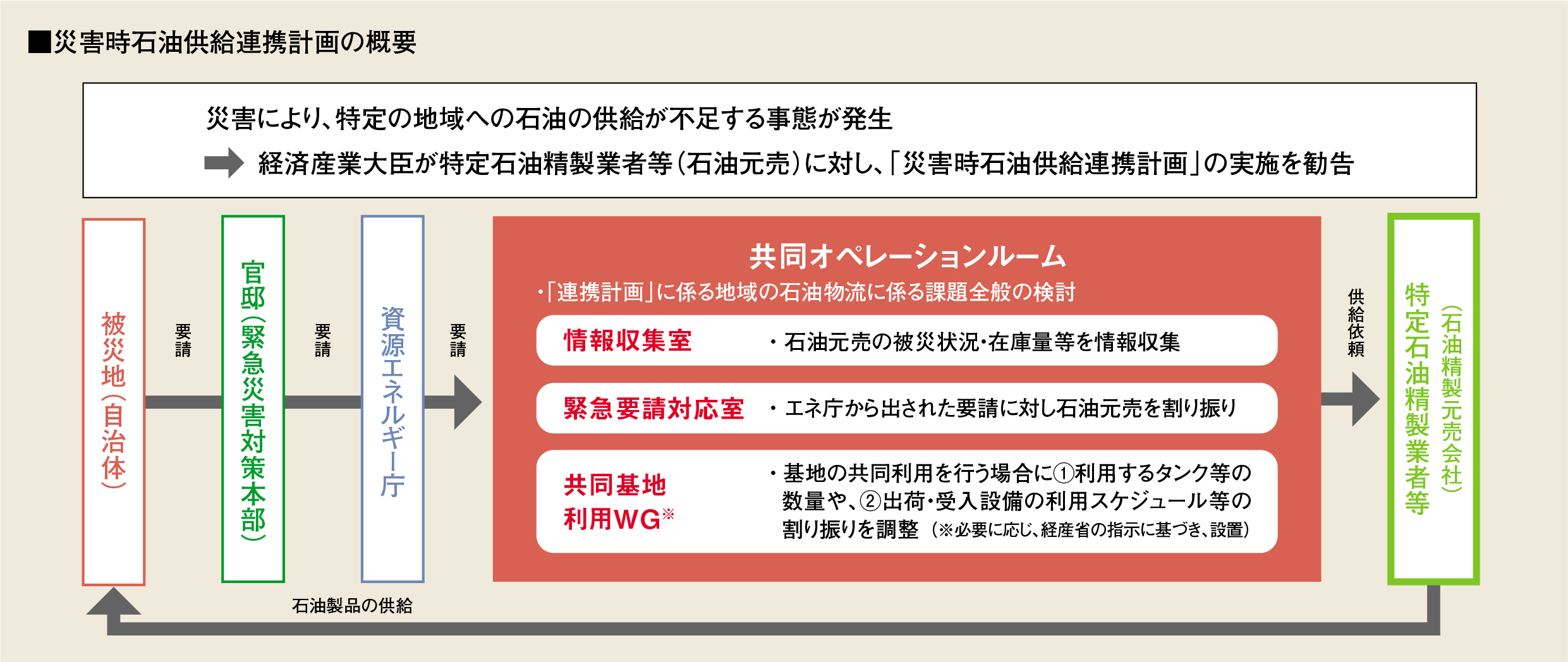

同法に基づき、国内において大規模な災害が発生し、特定の地域への石油の供給が不足する事態になった場合に備え、石油精製・元売各社は相互に連携して石油の安定的な供給の確保を図る「災害時石油供給連携計画」(以下、連携計画)を共同で作成し、経済産業大臣に届け出ることとなりました。(全国を10地域に分けて作成)

連携計画では、業界対応の司令塔役を担う「共同オペレーションルーム」を立ち上げ、

①各社の出荷基地・物流・系列SSなどに係る情報収集・共有

②政府経由で寄せられる石油製品の緊急的な供給要請への対応

③出荷基地が被災等により利用不可となった場合の他社出荷基地の共同利用

などの災害時対応を定めています。

大規模災害が発生した際に連携計画を実施するにあたっては、経済産業大臣が対象の石油精製・元売各社(特定石油精製業者等)に対し、勧告することとなっています。

石油連盟では、同計画に定める訓練を毎年実施しており、これら災害時対応の習熟度を高めるとともに、訓練で得られた様々な課題について対応策を検討・構築することにより災害時対応全体の実効性を高めています。

2.熊本地震における石油業界の対応

「災害時石油供給連携計画」が初めて発動した災害は、2016年4月の熊本地震でした。

4月14日(木)に最大震度7(マグニチュード6.5)を記録する地震が発生し、政府は直ちに非常災害対策本部を設置しました。その後も余震が続くなか、16日(土)未明に、再び最大震度7(マグニチュード7.3)の地震が発生し、同日早朝に経済産業大臣は連携計画の実施を勧告しました。

連携計画に基づき、石油連盟では発災当日の16日から21日までの毎日、共同オペレーションルーム会合を開催して、石油精製・元売各社の出荷基地、物流等に係る情報を共有するとともに、政府の方針も踏まえながら石油業界としての対応方針について検討・意思決定を行いました。

発災当日には各社の出荷基地や物流に大きな被害がないことを確認し、被災地への石油供給を確保するため、周辺地域からのタンクローリーによる継続的な応援供給や出荷基地の稼動時間延長など出荷体制を強化することとしました。

また、被災地および周辺地域の系列SSの営業状況について情報共有を行い、営業制限または休止となっていたSSの早期回復を目指すこととしました。

さらに、阿蘇地域で発生した広域停電への対策として、電力会社の高圧発電機車による配電線への応急送電に対し、発電用燃料である軽油の緊急供給要請に対応しました。

熊本地震ではこうした迅速かつ適切な対応により、早い段階から被災地への石油供給を確保することができました。

3.地方自治体等との情報共有

大規模災害発生時には、被災地の自治体から政府に対し、燃料等の緊急要請が多く寄せられることが想定されます。

東日本大震災では地域の石油販売業者も被災したことから、元売各社は政府経由で被災地自治体から寄せられた、病院等の重要施設に対する石油製品の緊急的な供給要請に対応しました。

しかし災害時の混乱のなか、要請元から提供された油種やタンクの容量、注入口の仕様など、安全に供給するために必須な設備情報に誤りや不備があり、一部の配送に支障が生じました。

このため石油連盟では、今後の災害時に被災地から寄せられる緊急的な供給要請に迅速かつ円滑に対応するための事前準備として、都道府県等が指定する重要施設を対象とした、石油供給に必要な情報を予め共有する取り組みを2012年から実施しており、2017年度末までに全道府県(*)と情報共有の覚書を締結したほか、政府機関や指定公共機関と同趣旨の取り組みを行っています。

* 東京都とは2008年に同様の取り組みにかかる協定を締結済

以上